モモンガ通信2023年(第4期) ヴェノーヴァとかフルートとかオートバイとか・・・のどかさんの日常ヨタ話

#69 https://ezomomo.com/momo_j/2021/momo_j2021_2.html#47 https://www.fender.com/ja-JP/acoustasonic-special-page.html VIDEO

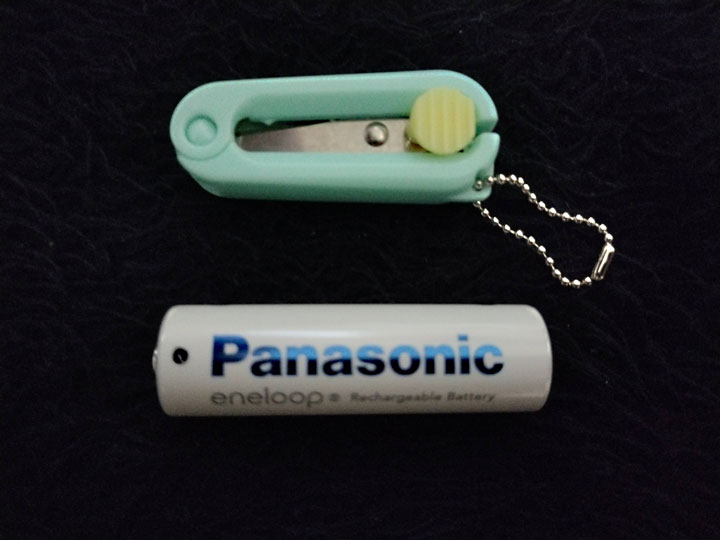

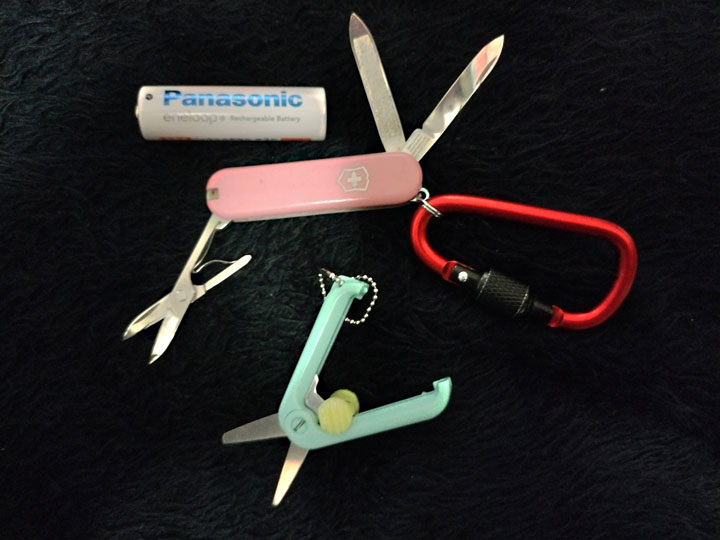

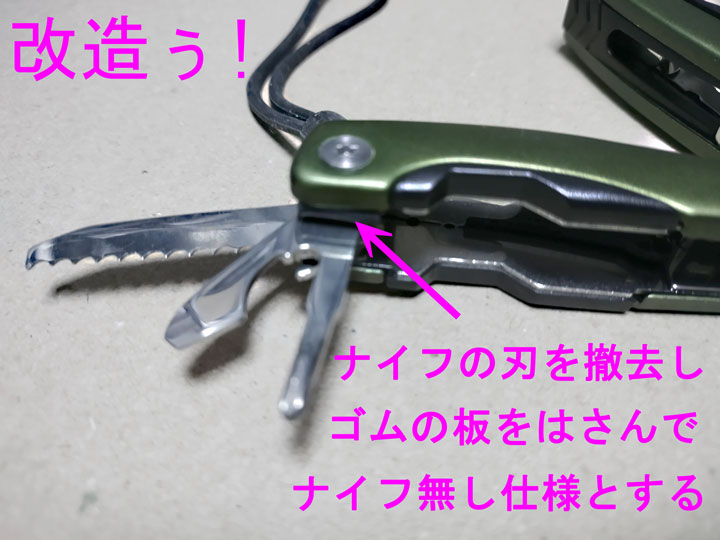

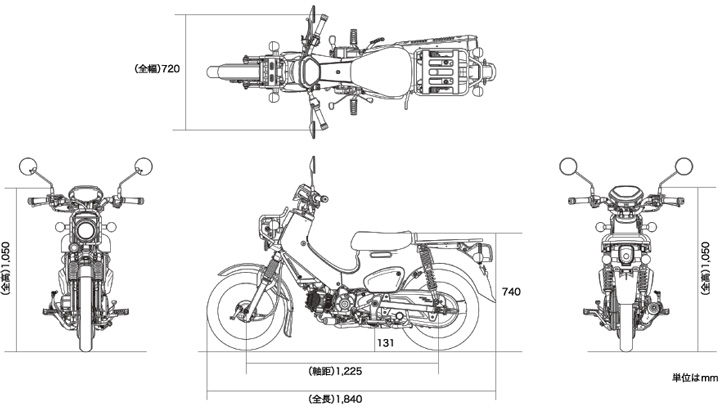

#70 https://ezomomo.com/momo_j/2023/momo_j2023_2.html#35 #71 #72 https://www.fujiya-kk.com/ja/ #73 https://www.leatherman-japan.com/shop/products/detail/294 https://www.leatherman-japan.com/shop/products/detail/243 #74 https://global.honda/jp/news/2023/2231109-supercub110.html VIDEO

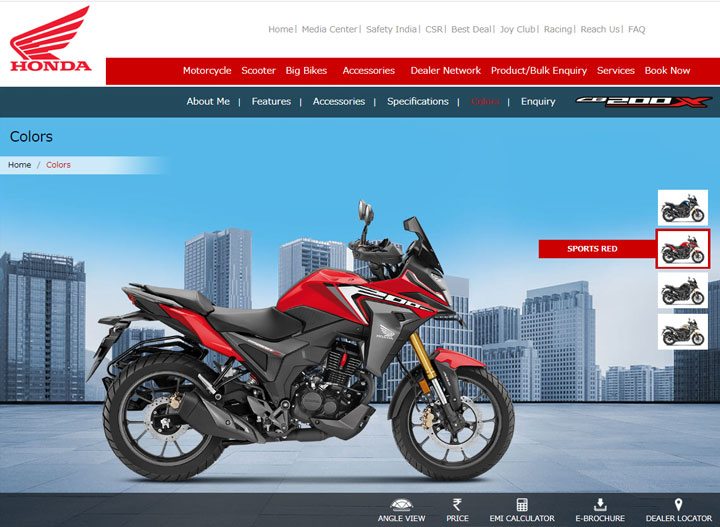

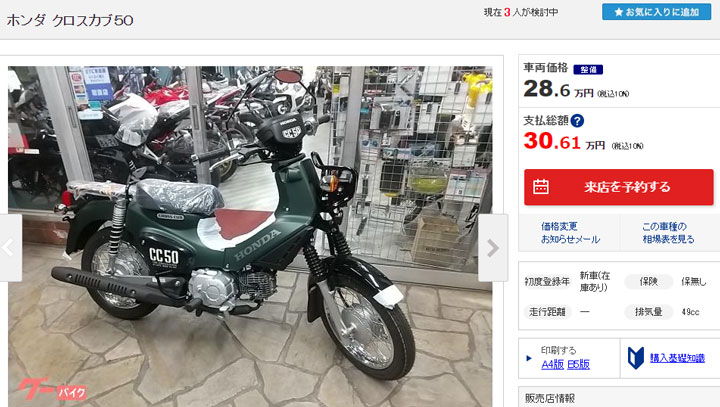

#75 #76 https://ezomomo.com/momo_j/2023/momo_j2023_2.html#41 https://www.weblead.co.jp/product/helmet.php?id=200 https://www.weblead.co.jp/product/helmet.php?id=174 https://www.weblead.co.jp/product/helmet.php?id=198 https://www.weblead.co.jp/product/helmet.php?id=172 https://www.weblead.co.jp/product/helmet.php?id=169 https://www.weblead.co.jp/product/helmet.php?id=208 #77 https://ezomomo.com/momo_j/2023/momo_j2023_2.html#32 #78 https://www.xeam.jp/tromox/mino/ #79 #80 https://www.youtube.com/watch?v=saoqH0LLwu0 VIDEO

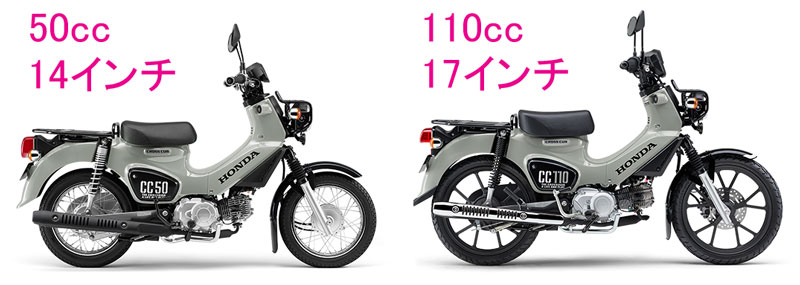

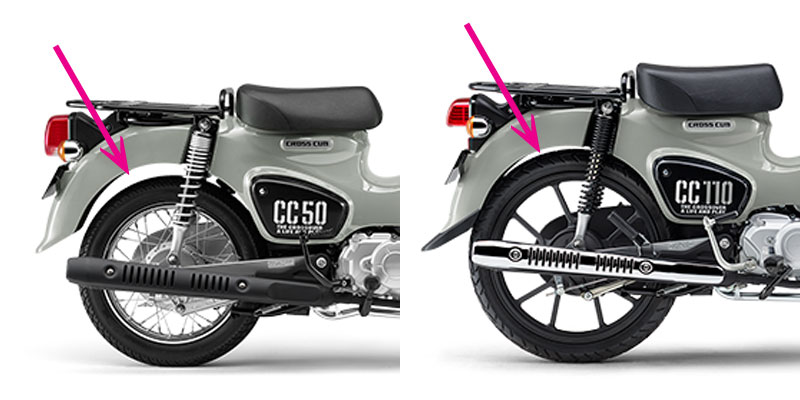

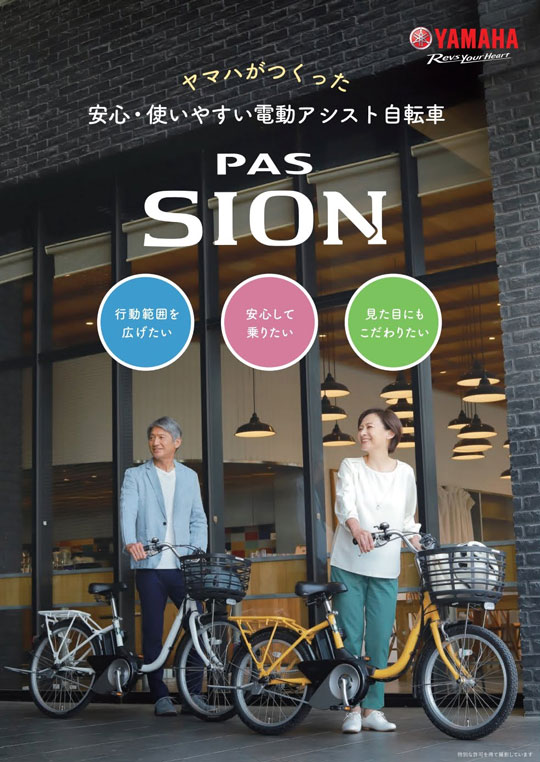

#81 https://global.honda/jp/news/2022/2220328-supercub110.html #82 #83 https://www.bscycle.co.jp/items/e-bicycle/rakutto/ https://www.yamaha-motor.co.jp/pas/lineup/sion-u/ https://cycle.panasonic.com/products/fpr/ https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/mobility/pdf/001_05_04.pdf #84 https://cycle.panasonic.com/products/fsw/ #85 https://swallow-scooter.com/products/fiido-q1s #86 https://jp.yamaha.com/products/musical_instruments/winds/casual_wind_instruments/venova/index.html VIDEO